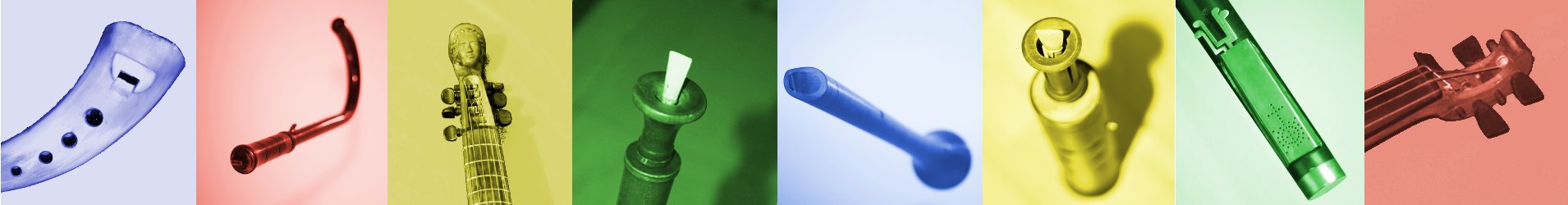

Angesichts all dieser Instrumente stellt sich die Frage, woher ihre Besitzer wussten, welche Töne sie ihnen zu entlocken hatten. Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten.

1. Sie spielten auswendig. Die mittelalterlichen Spielleute waren Virtuosen auf ihren Instrumenten, nur eines konnten sie häufig nicht, nämlich lesen. Darüber hinaus war der Beschreibstoff unbezahlbar. Und warum sollten sie, meist fahrende Musikanten, sich außer mit ihren Instrumenten auch noch mit Noten beschweren, wenn man das Repertoire im Kopf mit sich herumtragen konnte? Und letztlich bestand die Musikausübung zu einem großen Teil aus Improvisation, die sich nicht wirklich schriftlich fixieren ließ. Es ist für uns heutzutage ein großer Glücksfall, dass es im 13. Jahrhundert gelehrte „Wirrköpfe“ gab, die die verrückte Idee hatten, wenigstens in Ansätzen die Musik der Spielleute aufzuschreiben… Auch in der Renaissance, als das Aufschreiben von Musik allmählich zum Normalfall wurde, blieb für den Spielmann und den bürgerlichen Musiker das Problem bestehen, dass die Noten sehr teuer waren; aber seine Lösung war einfach – Auswendiglernen kostete nichts außer Zeit, und davon hatte man reichlich…

2. Sie spielten nach Noten. Wer sie lesen und sich leisten konnte, dem standen Noten zur Verfügung, die mit fortschreitender Renaissance den heutigen Noten immer ähnlicher wurden. Seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verwendete man die sog. Weiße Mensuralnotation, den unmittelbaren Vorläufer der modernen Notenschrift. Sie zu lesen erfordert allerdings für den heutigen Musiker doch gewisse Übung, denn erstens war der Taktstrich noch nicht erfunden, zweitens gab es viel mehr verschiedene Notenschlüssel, drittens war nicht wie heute das Längenverhältnis von einer Note zur nächst-kürzeren und übernächst-kürzeren immer 4:2:1, sondern es konnte je nach Vorzeichnung auch 6:3:1, 6:2:1 oder 9:3:1 sein. Aber immerhin hatte man hier schon das Grundprinzip der Notenschrift, eine abstrakte, also nicht instrumentenbezogene Fixierung der Tonhöhe und der Längenverhältnisse. Sänger und viele Spieler einstimmiger Instrumente waren zufrieden (wobei es durchaus die Idee z.B. von Flötentabulaturen gab, wie wir u.a. von Martin Agricola wissen, der in seiner Musica Instrumentalis Deudsch erklärt, dass er davon nichts hält).

3. Sie spielten nach Tabulaturen. Die Spieler mehrstimmiger Instrumente wie Orgeln und Lauten hatten an der Notenschrift nicht viel Freude. Partituren gab es nicht, sie wären auch mühsam zu lesen; mehrere Stimmen in ein System zu drucken, wäre beim Stand der damaligen Drucktechnik recht kompliziert und damit teuer und außerdem sehr unübersichtlich geworden. Im Falle der Orgeln behalf man sich zumindest in Deutschland mit einer Mischung aus Noten und Tonbuchstaben, später nur noch mit Rhythmuszeichen und Tonbuchstaben. Die Lösung für die Lautenisten bestand darin, anstatt der Noten (=Tonhöhen) die Griffe für das Instrument aufzuschreiben. Eine fundamental andere Herangehensweise: Anstatt der abstrakten Notation, bei dem es dem Spieler überlassen bleibt, wie (d.h. mit welchem Griff – aber letztlich auch, auf welchem Instrument überhaupt) er den angegebenen Ton hervorbringt, hat man hier eine sehr kompakte, aber mehr oder weniger exakt auf ein Instrument zugeschnittene Spielanweisung. Hinzu kommt, dass es zeitlich und regional unterschiedliche Tabulatursysteme gab, die außer dem Prinzip nicht viel miteinander zu tun hatten.

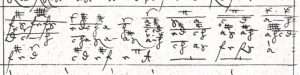

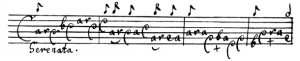

Beispiele für Tabulaturen:

Orgeltabulatur

Lautentabulatur

Die wichtigsten Arten sind die französische und die italienische Lautentabulatur. Hier ist das Prinzip eigentlich gleich, aber in der Realisierung werden unterschiedliche Wege gegangen.

Das Prinzip ist folgendes: Es gibt ein 6-Linien-System (in der französischen ursprünglich ein 5-Linien-System, erst Ende des 16. Jahrhunderts ging man zum 6-Linien-System über), das die obersten Saiten bzw. Chöre (Doppelsaiten) der Laute darstellt. Auf diesem System wird notiert, welcher Bund auf welchem Chor gegriffen wird. Über diesem System stehen Rhythmuszeichen. Aber jetzt kommen die Hauptunterschiede: Die Griffe in der italienischen Tabulatur werden mit Ziffern bezeichnet (0 für leere Saite, 1 für 1. Bund usw.), die der französischen durch Buchstaben (a für leere Saite, b für 1. Bund, anstatt des c für den 2. Bund wird oft r geschrieben, wohl wegen der Verwechselungsgefahr des c mit dem e). Bei der französischen Tabulatur entspricht die oberste Linie der obersten Saite – so weit, so logisch. Bei der italienischen entspricht die unterste Linie der obersten Saite, was erst einmal befremdlich erscheint, bis man sich vorstellt, wie die Laute gehalten wurde: In normaler Haltung ist die am weitesten unten befindliche Saite die höchste (wer eine Gitarre o.dgl. zur Hand hat, kann es ausprobieren); insofern erweist sich die italienische Tabulatur als durchaus lebensnah.

Gambentabulatur

Im Barock gab es auch für Gamben eine Tabulaturnotation. Diese entsprach weitestgehend der französischen Lautentabulatur.