Zuerst war der Bogen

Angeregt durch den Jagdbogen entstand als erstes Streichinstrument der Mundbogen. Die älteste Abbildung ist eine altsteinzeitliche Höhlenmalerei in Frankreich. Das Ende eines kleinen Bogens wird an den Mund gelegt, seine Sehne dient als Saite und wird mit einem zweiten Bogen angestrichen, durch Änderung der Spannung des Mundbogens kann man die Töne variieren. Als Resonanzraum wirkt die Mundhöhle – ein Prinzip, wie es ähnlich bei der Maultrommel verwendet wird. Heutzutage wird der Mundbogen meist gespielt, indem mit einem Stäbchen auf die Saite geschlagen wird.

byzantinische Elfenbeinschnitzerei, um 1000, Museo Nazionale, Florenz.

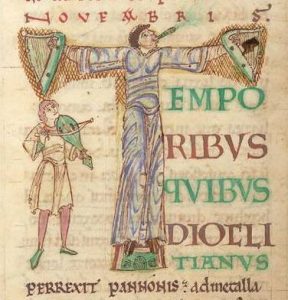

In Zentralasien wurden im 6. Jahrhundert vermutlich mit Reibestäbchen gespielte Lauten verwendet, im 8. Jahrhundert findet sich die früheste Überlieferung einer mit Streichbogen gespielten Zither. Auf einer armenischen Glasvase aus dem 9. oder 10. Jahrhundert sieht man die Abbildung eines Musikers, der ein Streichinstrument in geigenähnlicher Haltung spielt.

In Europa finden sich die ersten Belege für Streichinstrumente (Fidel und Rebec) im 11. Jahrhundert. Das Rebec ist nachweislich aus dem arabischen Raum zu uns gekommen, es stammt unmittelbar von der arabischen Rebab ab. Fidel und Rebec sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Geigen- und der Gambenfamilie.

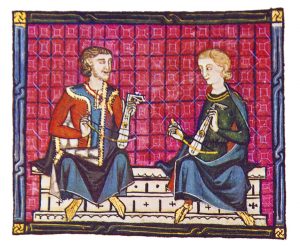

Drehleier

Bei der seit dem 10. Jahrhundert dokumentierten Drehleier werden die Saiten durch ein Rad, das mit Kolophonium bestrichen ist, zum Schwingen gebracht. Sie war besonders in der Renaissance bis in die Romantik sehr beliebt und wird heute noch als Instrument in der Volksmusik eingesetzt.

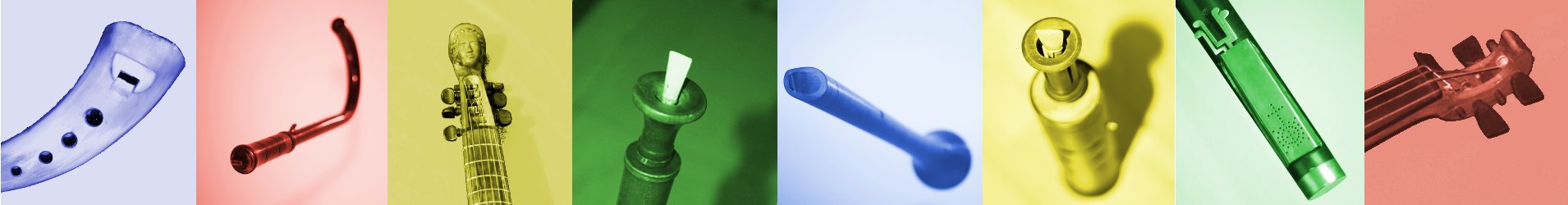

Schlüsselfidel

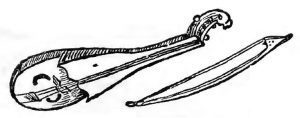

Die Schlüsselfidel, heute noch als Volksmusikinstrument im Norden Europas unter ihrem schwedischen Namen „Nyckelharpa“ beliebt, ist seit dem 15. Jahrhundert bekannt. Sie wird mit dem Bogen gestrichen, die Saiten werden aber durch eine Tastatur (Nyckel = Schlüssel bzw. Taste) „gegriffen“.

Armfidel

Kastenfideln Anonym, Lamento di Tristano (14. Jahrhundert) Ausführende: Medelike Consort |

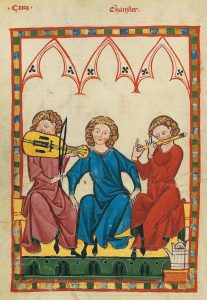

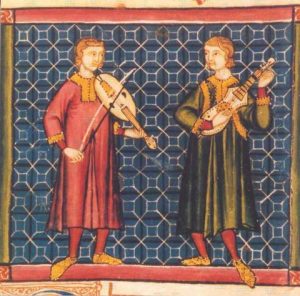

Fideln, die an der linken Schulter abgestützt wurden, gab es in vielen unterschiedlichen Formen. Größere Instrumente wurden vor der Brust oder zwischen den Knien gehalten. Sie hatten meist 3–5 Darmsaiten, die Stimmung variierte stark. Gebräuchlich war Quart- oder Quint-Stimmung, aber auch viele andere Stimmungen kamen vor. Ein von mir sehr geschätzter Fachmann für Alte Musik schrieb einmal einen A2-Bogen Papier voll mit möglichen Stimmungen, ohne den Anspruch zu erheben, das Thema restlos ausgeschöpft zu haben. Es liegt also die (nicht wissenschaftliche) Vermutung nahe, dass jeder Musikant die für ihn bequemste Stimmung wählte. Manche Instrumente hatten neben den Melodie- auch noch Bordunsaiten in Grundton, Terz und/oder Oktave.

Rebec

Rebec und Rankett Moniot d’Arras, Ce fue en mai (1235) Ausführende: Gertraud Umlauft, Ulrich Alpers |

Das Rebec ist meist 3-saitiges Streichinstrument mit i.d.R. birnen- oder bootsförmigem Korpus. Verwandte Instrumente kommen heute in vielen Ländern des östlichen Mittelmeerraums und Arabiens vor, unter verschiedenen Namen: Rebec, Rabab, Rubebe, Kemence u.a.

Die Größe des Rebec variierte vom kleinen Diskant- bis hin zum großen, mit den Knien gehaltenen Bassinstrument. Korpus und Hals waren im Unterschied zur Violine keine getrennten Bauteile, sondern wurden aus einem Stück Holz geschnitzt. Aufgrund der Wandstärke und Form sowie des Fehlens eines Stimmstocks ist der Korpus, verglichen mit der Violine, weniger leicht zu Schwingungen anzuregen. Dadurch ist der Klang relativ leise und fein.

Bei Virdung, Agricola und Praetorius wird das Rebec als „kleine Geige“ bezeichnet, wobei Praetorius als einziger auch eine Reminiszenz an den alten Namen gibt („Rebecchino“), wenn er auch irrtümlich (?) eine „herkömmliche“ Diskantvioline so bezeichnet. Ansonsten nennt er auch die Bezeichnungen „Poschen“ bzw. „uff Frantzösisch Pochetto genant“, was einen Hinweis darauf gibt, dass man das Instrument wegen seiner Robustheit einfach in die Tasche (frz. poche) stecken konnte. Im 17. und 18. Jahrhundert war eine kleinere und schlankere Weiterentwicklung des Diskant-Rebecs in Mode, die sog. Tanzmeistergeige oder Pochette, ein Instrument, das ein Tanzlehrer flugs aus der Rocktasche hervorziehen konnte, um sich und seine Schüler beim Tanzen zu begleiten. Der Klang war zwar recht mager, aber für Unterrichtszwecke reichte es aus.